Modena celebra il poeta della Secchia rapita

che fustigò i palloni gonfiati dell’Italia cortigiana

e nel cupo ’600 rivendicò la libertà del pensiero

Bruno Ventavoli, "La Stampa", 11 dicembre 2015

Se qualcuno fosse preso dall’uzzolo di leggere la Secchia rapita penerebbe a trovarla in libreria. Il paradosso che sia più facile imbattersi in un’edizione spagnola o inglese nel web la dice lunga sull’oblio in cui è caduto il genio della poesia eroicomica. Certo pesa la bocciatura di Croce che considerava il Tassoni un ripetitivo elencatore di personaggi, borghi, colpi di spada. Ma tanta dimenticanza è ingiustissima. Anzi, proprio quel poetare che suonava così monocorde rispetto alla fantasia lunare d’un Ariosto appare satiricamente attuale, quasi che le enumerazioni di gaglioffi, volgarità, viltà di polis padane, fossero tapiri in ottave d’una Striscia la notizia secentesca consegnati ai cortigiani di quell’Italia malmessa, rissosa, mediocre.

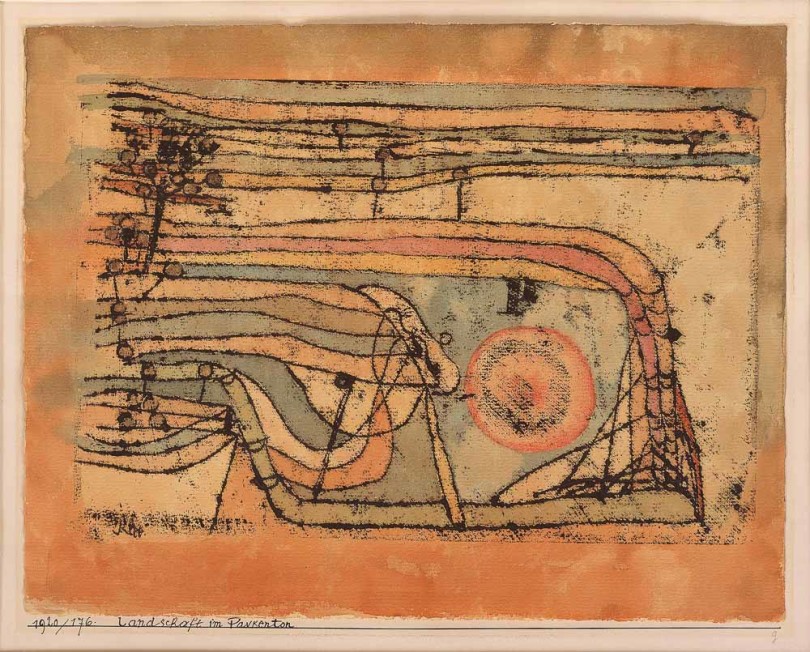

A risarcirlo di fama postuma provvede la sua Modena che per i 450 anni della nascita dedica convegni, il restauro della statua ai piedi della pendula Ghirlandina, e la mostra che si apre domani a Palazzo dei Musei (fino al 13 marzo) «Alessandro Tassoni spirito bisquadro» con dipinti ispirati al poema, i bellissimi disegni di Antonio Possenti, antichi volumi - tra cui il Vocabolario della Crusca e un Orlando furioso - postillati a mano dal poeta stesso. E poi, al centro, la mitica secchia che per l’occasione è stata sottoposta al carbonio 14 come una laica sindone: e (magnifico scoop!) l’esame ha stabilito che la reliquia di legno strappata a chissà quale pozzo risale davvero al ’300, ed è quindi autenticissima e non una millanteria mutinense.

Intellettuale poliedrico

La divertente esposizione (curata da Cristina Stefani, Grazia Biondi, Francesca Piccinini, Maria Cristina Cabani, Gabriele Bucchi), più che celebrare, illumina i vari aspetti di quell’intellettuale poliedrico, cortigiano, erudito, e soprattutto spirito beffardo. «Bisquadro», appunto, come egli stesso si definì quando entrò nell’Accademia degli Umoristi a Roma, di cui fu Principe tra il 1606 e il 1607, alludendo al suo essere «fuori di squadra», sempre irregolare e liberissimo. Anche a costo d’una vita non fortunata come avrebbe meritato. Con autoironia, e un velo d’amarezza, si fece ritrarre con un fico in mano, a dir per metafora che dalla cultura non ricavò un bel niente.

Nato nella Modena ghibellina, puzzolente per le cloache a cielo aperto, ma pronta a rivestirsi di splendore dopo che gli Estensi sfrattati da Ferrara la elessero capitale del Ducato, Tassoni fu segretario a Roma del cardinale Colonna, poi in Spagna, e a Torino con Carlo Emanuele I di Savoia, nel quale riponeva grandi speranze antispagnole. Ma fallì ogni tentativo di vincere la «contraria fortuna»: «come leggista, come segretario, filosofo, istorico, politico, poeta... e sempre mi sono ritrovato peggio che prima». Al crepuscolo della vita (morì nel 1635 a Modena), dopo aver scampato la peste ma non i veleni delle corti, si rinchiuse a coltivare fiori, il proprio animo, vendendo la preziosa biblioteca per far su qualche scudo.

Il suo capolavoro, la Secchia rapita, narra sì delle sanguinose guerre che gli emiliani si combatterono appoggiati gli uni dall’imperatore e gli altri dal Papa, concluse con la fulgida sconfitta, a Zappolino, inferta ai bolognesi dai modenesi, che presero per trofeo la «vil secchia di legno». Ma è soprattutto una vendetta su alcuni nemici con i quali aveva ingaggiato una violentissima contesa partita dal Petrarca e trascesa in violenti insulti pubblici. Uno, Maiolino Bisaccioni, pedina piccola, finì in galera. Il più odiato però era Alessandro Brusantini, accusato di aver usato arti negromantiche per estrarre un tesoro da una montagna, e noto perché sua moglie, irrequieta ferrarese, l’aveva tradito con un cavaliere di dubbia fama (e aveva pure cercato di ucciderlo).

Il Culagna alla berlina

Quel che Tassoni non ricevette dalla giustizia, perché il signore vantava amicizie potenti e girava con bravacci violenti pronti a ferir di spada, lo ottenne con la Secchia, ove lo derise immortalandolo nel conte di Culagna, gran fenomeno a parole, ma codardo, vanitoso, ribaldo, che ninfeggia con le donne nonostante sia sposato. La demolizione è totale. Non solo vien respinto dalla bellicosa Renoppia di cui s’è invaghito, ma anche cornificato dalla piacente moglie con un romanaccio più esperto d’un Siffredi, che «or la strigne or la morde or la rimira, ed ella cupida, dolente, languida» pare soddisfatta. A coronar lo scherno, vien preso da una colossale «cacarola» che impuzzolentisce la città, e si rinchiude in casa pieno di fifa quando dovrebbe finire il duello con il rivale.

Tassoni scrisse e riscrisse il suo poema in 12 canti per dribblare le censure e lo sdegno di chi trovava eccessiva la sua satira. Perché, oltre al Culagna, fustigò l’avarizia dei Papi che vendevano indulgenze, la stolidità di chi comprava con prosciutti titoli fasulli per vantare nobiltà, la crudeltà dei signorotti (che squartavano o eviravano i vinti), la poesia d’Omero, i capitani di ventura, gli eruditi, insomma tutto il mondo padano, le corti europee, e pure l’Olimpo degli dei. Per converso celebrò osterie, mostarde di Carpi, maioliche faentine, e la superiorità dei modenesi sui vicini, rammemorando che esiste una sentenza duecentesca per la quale una «testa quadra reggiana», qualora incontri un modenese, è «ubbligato» a levargli scarpe o coturni e a pulirli per rendergli onore.

L’immensa geniale erudizione risplende anche nei dieci libri dei Pensieri, opera ancora più dimenticata della Secchia, che in un periodo non certo felice per la ragione (Bruno fu arso vivo e Galilei costretto ad abiurare), annuncia la modernità, mettendo in discussione Aristotele e le conoscenze indiscusse: «se non resta l’intelletto convinto» occorre rifiutare qualsiasi verità per non lasciarsi mai portare dal «torrente delle opinioni comuni come pezzo di legno».

E così, con una bulimica, zibaldonesca fame di sapere, discetta sull’arte della guerra, la medicina, le virtù dei principi, sul perché il cielo e il mare paiono azzurri, sul perché da un padre grande può nascere un figlio idiota o viceversa (dipende dalla foga dell’amplesso)… insomma affronta curioso qualsiasi branca della cultura in centinaia di quesiti.

Il becco e il cornuto

Certo, scambia lucciole per lanterne. E in tema di cosmogonia dà torto a Copernico a sostenere che il Sole sta al centro dell’universo. Ma lo afferma non con la prona obbedienza alla Verità indiscutibile delle Scritture, bensì con brillanti deduzioni. Come a insegnarci che la ragione può dire castronerie, l’importante è che - appunto - ragioni, non s’inchini mai alle autorità. E non disdegni l’umanissimo brodo di vizi, bassezze, debolezze in cui sguazziamo.

Con la stessa solennità con cui discute dei corpi celesti, ad esempio, si prende la briga di discettare sulla differenza tra «becco» e «cornuto». Ebbene, dir cornuto non è villania, perché le corna in origine erano segno di nobiltà e grandezza. Becco, invece, è offensivo perché si riferisce a quell’animale «il quale ha quest’ignominiosa proprietà che, dove tutti gli altri maschi combattono per la femmina e guerreggiano col rivale, egli l’accarezza e lo lecca. E il dir becco ad un ammogliato significa ch’egli si compiace et ha gusto che altri si giaccia colla sua moglie».

Conviene saperle ’ste sottigliezze lessicali, e non per accademica pignoleria da Crusca (che peraltro Tassoni bacchettò). In un mondo ove i Culagna, pur se becchi, imbelli, voltagabbana, rimangono sempre a galla come «palloni di vento pregno», bisogna balestrare la quadrella giusta per sgonfiarli. Almeno a parole.