Ritornano le parole di Huizinga:

un continente simile a una macchina guidata da un ubriaco

Così incominciò la notte dell’uomo che nessuna storia può raccontare

Guido Ceronetti

"La Repubblica", 27 giugno 2014

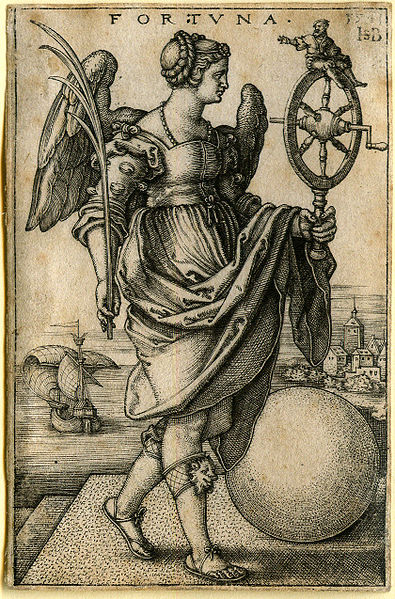

MEDITABILE, circa l’inizio della Grande Guerra, un pensiero di Johan Huizinga in Lo scempio del mondo, che di quella che tuttora, tanto per definire, è detta Belle Époque, frantuma l’essenza: «... la povera Europa si avviava verso la prima guerra mondiale come un’automobile sgangherata in mano di un conducente ubriaco per una strada tutta buche e cunette». Il conducente ubriaco erano i potenti di allora, i grandi coronati, e dietro di loro i predicanti intellettuali più influenti, Kaiser, Zar, D’Annunzio, Maurras, Marinetti... Ad un certo punto di quella strada tutta buche si trova un giovane bosniaco imbevuto di idee estremiste, Gavrilo Princip, che con due pistolettate contro l’arciduca erede della corona asburgica e la moglie, in visita di Stato a Sarajevo, mette a nudo senza affatto pensarci una inimmaginata degenerazione spirituale della civiltà e della figura umana.

Era cento anni fa, il 28 di giugno, e il Tempo, da allora, si è messo a correre correre, secoli sembrano passati - ma quella guerra è davvero finita? Per la storiografia materialista finisce l’8 maggio 1945; un filosofo fa bene a dubitarne. Anzi a negarlo. Come non è cominciata il 28 giugno 1914, la parola Fine non ce la metterei. L’automobile sgangherata non ha terminato la sua corsa, e al conducente ubriaco è subentrato uno senza volto, la corsa prosegue per tutte le strade del mondo.

Il disfacimento dell’impero danubiano non fu soltanto una decisione punitiva di Versailles perfettamente priva di saggezza: una brama di dissolvimento agiva nella Vienna drogata meravigliosamente dalla musica e dalla bellezza della Secession. Commuove percorrerne gli alfabeti, le supreme visioni erotiche: il grembo del baratro era là, e subito fin dalla dichiarazione di guerra alla Serbia, ingoiò tutto. L’Italia, un anno dopo, credette di far la guerra a un esercito agguerritissimo; in realtà quel che spietatamente lo reggeva non era più che un fantasma.

Già nel 1916, quando noi ci affannavamo per prendere Gorizia, ne fu consapevole l’imperatore Carlo; ma tutto, ormai, era perduto.

Non si indagano che fatti, fatti... Le analisi psicologiche trattano perlopiù del morale delle truppe, dei comportamenti al fronte, del ritorno a casa. La carneficina non riguarda soltanto i corpi materiali dei caduti. L’Europa perdette una quantità incalcolabile di sostanza virile. Uno psicanalista potrebbe vedere nella trincea una vagina con denti di tigre, che attira virilità per maciullarla. Il consumo spermatico nei sospirati bordelli militari è incalcolabilmente sorpassato dalla attenzione spossatrice del Nemico di fronte, di là dalla selva oscura di una Terra di Nessuno infestata da spiriti maligni, col dito sulle mitragliatrici. Quel che ne restava, poco più di venti anni dopo, viene liquidato in cinque anni. La successiva lunga pace, in cui Marte si nasconde dietro la maschera neutra dell’Economia, si caratterizza per la snervatezza dell’ homo pacificus e l’avanzata, su tutto il fronte dell’esistenza, del potere matriarcale. Un verso di Apollinaire, combattente in una batteria di artiglieri, è di una pregnanza infinita della realtà in ombra della guerra in cui il segno maschile è andato in pezzi, quinto (segreto) dei quattro grandi Imperi dissolti: Notte di uomini soltanto . È una notte di vigilia di un assalto e grida come una donna sopraparto, assorbendo nel lamento dei materiali da sparo anche la pena estrema della femminilità esclusa. Verso stupefacente, la verità profonda della guerra di Quattordici, che non è finita ieri né finirà domani.

Già. Il quinto Impero, che ha continuato a dissolversi negli anni. La notte degli uomini non avrà più fine, come quella guerra. Il più grande romanzo di un testimone, in lingua tedesca, All’Ovest niente di nuovo , capolavoro assoluto e inuguagliato, erutta di tutta la smisurata sofferenza di quelle nuit des hommes. In Remarque non c’è che questo, la sofferenza di sette liceali partiti volontari, di cui non sopravvivrà neppure l’Io narrante, caduto poco prima dell’armistizio. In Addio alle armi, di Hemingway, in un insopportabile lezzo di alcolici trincati dall’autore, le donne compaiono, amanti di retrovia, sussulti di giovinezza; ma è più che mai “notte di uomini soltanto” anche negli sfoghi erotici dei permessi. Un poilu di Barbusse in licenza a Parigi, vedendo tante donne sole in giro, osserva soddisfatto: «Bene, ci sono chiappe»: visto e sentito così l’essere umano da desiderare diventa equipaggiamento militare, materiale- chiappe, munizioni di carne.

Il miracolo della resistenza francese alle tremende offensive tedesche (Marna, Verdun), comandi discutibili, è un mistero spirituale, come Léon Bloy si esaltava a vederlo. Perché le classi lavoratrici in uniforme erano ancora quelle dell’ Assommoir, infradiciate d’alcool, più stregate dal vino (detto “il latte dell’operaio”) che da chiappe di bellezza. Nella canzone più popolare del fronte occidentale, la Madelon, il suo lavoro di donna emblematica dei combattenti, è esclusivamente di “versare da bere”. La salvezza da dove sarà mai venuta? Dai decreti del Fato, più forti di ogni Madonna? Dai litri e litri di “quello buono” di certo no. Eppure i formidabili corpi d’armata del Kaiser arretrarono.

Nel 1917, anno di tutti i presagi e le profezie, quarto da Sarajevo, i combattenti sono sfiniti, cedono, perdono disciplina, si ribellano; il vino, il ruhm, il cioccolato sono impotenti a rianimare delle povere brache piene, di dissenterici cronici per cibo via via più scarso e di scarto. Serpeggia la sensazione, specie nel campo inglese, che la guerra si trascinerà all’infinito, che i vecchi e i nuovi combattenti s’incontreranno tra vent’anni sulle medesime posizioni per obbedire da automi agli stessi ordini di un attacco over the top, in una desolazione lunare, mentre dall’est la propaganda bolscevica sussurrava per via subliminale e oratoria: «Mollate il fucile, mollate tutto, sparate sugli ufficiali, revolùtzia, revolùtzia...». No, se devo esprimere un mio succulento pensiero, la Grande Guerra non è finita. Ma per comprendere questo la pura storiografia dei fatti non serve che a rievocare e a fare racconto. Ai cimiteri di guerra sparsi in tutta Europa, in qualsiasi lingua siano scritti quei nomi, fate pellegrinaggi, portate fiori e fiori e fiori. E là, piangete per l’uomo.

Sarajevo, il fanatismo dei ragazzi che spinsero l’Europa nell’abisso

Lo storico Smith: «Ma forse il conflitto sarebbe esploso lo stesso»

Antonio Carioti

"Corriere della Sera", 27 giugno 2014

Erano sette i giovani appostati a Sarajevo cento anni fa, il 28 giugno 1914, per colpire l’erede al trono dell’Austria-Ungheria, arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo. Ma solo due entrarono in azione. Il primo, Nedeljko Cabrinovic, fallì il bersaglio con una bomba, ma meno di un’ora dopo il secondo, Gavrilo Princip, si trovò casualmente nelle condizioni migliori per sparare all’arciduca e alla moglie Sofia. Li uccise entrambi, avviando la reazione a catena che avrebbe fatto esplodere la Prima guerra mondiale.

Ma chi erano gli attentatori? Lo abbiamo chiesto allo studioso inglese David James Smith, autore del libro inchiesta Una mattina a Sarajevo , pubblicato in Italia dalla Libreria Editrice Goriziana (pagine 339, e 24). «Princip e Cabrinovic - risponde - erano giovani, appassionati estremisti serbo-bosniaci, che credevano in una nazione slava unita, quella che poi sarebbe sorta con il nome di Jugoslavia. In particolare Princip aveva origini molto umili e aveva dovuto dare in pegno il soprabito per partecipare al complotto. Entrambi condividevano il sentimento di oppressione comune a molti serbi bosniaci, assoggettati al dominio straniero fin dai tempi lontani dell’invasione turca. L’Austria-Ungheria aveva offeso i serbi annettendo la Bosnia nel 1908. E gli studenti come Princip e Cabrinovic, organizzati nel gruppo Giovane Bosnia, deprecavano la sottomissione della vecchia generazione serba e la passività del governo di Belgrado, che avevano accettato l’annessione. Invece i giovani in maggioranza provavano odio per l’Austria: l’assassinio politico fu la loro arma di vendetta».

I terroristi di Sarajevo, ricorda Smith, avevano un martire cui ispirarsi, Bogdan Zerajic: «Princip depose fiori sulla sua tomba alla vigilia dell’attentato. Zerajic aveva chiamato i serbi alle armi dicendo: “Dobbiamo liberarci o morire”. Nel 1910 aveva cercato di assassinare il governatore austriaco della Bosnia, generale Marijan Varesanin, con quattro colpi di pistola, andati tutti fuori bersaglio, prima di spararsi in testa. Del cranio di Zerajic si era impadronito il capo degli investigatori imperiali in Bosnia, Viktor Ivasjuk, che lo teneva sulla scrivania usandolo come calamaio».

Fatti del genere infiammavano ragazzi come Princip e Cabrinovic: «Erano ingenui e romantici: Gavrilo descriveva la Bosnia come “una lacrima negli occhi della Serbia”. Li considero degli idealisti, che non capivano le conseguenze delle loro azioni: nemmeno ventenni al momento dell’attentato, inesperti della vita, morirono in carcere senza mai aver fatto l’amore».

Per giunta, aggiunge Smith, la scelta dell’arciduca di visitare Sarajevo il 28 giugno aumentò la loro rabbia: «È difficile dire se Francesco Ferdinando si dimostrò ignorante o volle essere provocatorio. Da secoli i serbi celebravano quel giorno come una ricorrenza eroica e tragica, perché il 28 giugno 1389 il loro debole esercito era stato annientato dalle soverchianti forze turche nella battaglia di Kosovo Polje. Un poema epico racconta che uno dei capi serbi, Milos Obilic, aveva finto di tradire e di unirsi al nemico per penetrare nella tenda del sultano e tagliargli la gola, prima di essere sopraffatto e ucciso. La storia della Serbia è disseminata di martiri. Il 28 giugno, giorno di san Vito (Vidovdan per i serbi), è tuttora ricordato con fervore per la battaglia e il sacrificio di Obilic».

Tornando all’attentato, gli austriaci erano certi che la Serbia fosse coinvolta e le inviarono un ultimatum da cui derivò la guerra mondiale. Avevano ragione? «Sono fermamente convinto - dichiara Smith - che il governo di Belgrado non ebbe nel complotto alcun ruolo che possa essere provato e verificato. La Serbia era uno Stato debole e tutto preso dai suoi problemi territoriali, a parte quelli con l’Austria. Vi erano certamente nell’esercito elementi senza scrupoli, come il colonnello Dragutin Dimitrijevic (detto Apis), capo dell’organizzazione segreta Mano nera, che fornirono le armi e un modesto appoggio agli aspiranti omicidi. Ma non credo che agissero con il sostegno del governo: erano piuttosto ferventi nazionalisti, che vedevano nel terrorismo un’arma legittima contro una potenza occupante».

Poi venne la guerra, che Princip negò sempre di aver causato: senza l’attentato, affermò, austriaci e tedeschi avrebbero trovato un altro pretesto. «Il suo compagno Trifko Grabež riferì che Gavrilo gli aveva detto: dopo di me, il diluvio. Come se avesse capito che la loro azione avrebbe scosso il mondo. È possibile? Mi sono spesso domandato se gli attentatori avessero capito che cosa stavano facendo e ho concluso che non vedevano oltre i confini del loro mondo, della Serbia e della nazione slava a guida serba che sognavano di creare. Semmai anch’essi erano influenzati dal clima dell’epoca, in cui si avvertiva che il vecchio ordine imperiale stava crollando e incombevano grandi cambiamenti. Comunque è difficile scacciare la sensazione che la guerra fosse inevitabile per via delle mire espansioniste della Germania. Il Kaiser assicurò agli austriaci che li avrebbe appoggiati se avessero attaccato la Serbia, sapendo che la Russia si sarebbe fatta avanti, poi Francia e Gran Bretagna non sarebbero rimaste a guardare. Il modo era già sull’orlo della guerra e l’attentato segnò il punto di non ritorno».

Nella Jugoslavia di Tito, Princip era celebrato come un eroe. Ma non certo nella Bosnia di oggi, spiega Smith: «Quando andai a Sarajevo per le mie ricerche, anni fa, constatai che i bosniaci musulmani consideravano gli attentatori dei terroristi. Allora il museo che li ricordava era chiuso e molti cimeli erano stati gettati nel fiume. Il taxista che mi portò al cimitero per vedere le loro tombe mi raccontò che era stato ferito durante la guerra degli anni Novanta, combattendo contro i suoi ex vicini e amici. Sarajevo, un tempo vivace incrocio di etnie e religioni, è stata avvelenata dalla maledizione dell’odio tribale. E la triste verità è che tutto cominciò nel 1914, con gli assalti e le devastazioni che si scatenarono, subito dopo l’attentato, contro le proprietà dei serbi. Fu un’altra conseguenza non voluta dell’azione di Princip» .

28 giugno 1914

Franz Ferdinand e Gavrilo l’ultimo viaggio a Sarajevo

Lungo le strade percorse cent’anni fa dalla vittima e dall’attentatore fino alla città bosniaca dove ebbe inizio la Prima guerra mondiale

Eric Gobetti

"La Stampa", 27 giugno 2014

Sarajevo, eccoci, siamo arrivati. Domani è il grande giorno. Tutto è cominciato qui, in questo angolo d’Europa, dove un adolescente inquieto, Gavrilo Princip, ha sparato per strada a Francesco Ferdinando, l’erede al trono degli Asburgo, in una fresca mattina d’inizio estate. Era il 28 giugno 1914, cento anni fa.

Quel giorno, terminava la belle époque e prendeva inizio quello che è stato definito «il secolo breve», ma che in effetti è un lungo incubo fatto di guerre mondiali, ideologie totalitarie, massacri terrificanti. Un secolo destinato a finire, per gli storici, di nuovo a Sarajevo, con l’assedio degli anni Novanta, ma che incide ancora, pesantemente, sulla nostra quotidianità.

Per comprendere il senso delle celebrazioni che si terranno questo 28 giugno a Sarajevo, per cercare di capire il mondo di allora ma anche questa nostra Europa di oggi, insieme con lo storico Simone Malavolti abbiamo pensato a un viaggio. Anzi due, quelli affrontati dalla vittima e dall’assassino per giungere a Sarajevo cento anni fa. Siamo in viaggio sulle strade di Franz Ferdinand e Gavrilo Princip anche per realizzare un docufilm dal titolo Sarajevo Rewind 2014>1914 (Potete seguire il progetto e i viaggi sulla pagina Facebook sarajevorewind2014 o sul blog sarajevo14.wordpress.com).

Vienna-Trieste-Mostar-Sarajevo. Franz Ferdinand arriva dal cuore dell’Impero, per dirigere le grandi manovre militari in previsione di una guerra contro la Serbia. Una guerra che doveva essere limitata, regionale, e che si è trasformata invece in una carneficina globale. Vienna conta oggi meno abitanti che nel 1914. Non è più la capitale di un grande impero sovranazionale, dove si parlavano undici lingue ufficiali. Rimane tuttavia un polo d’attrazione regionale, e mantiene la sua bellezza pura e composta. Scendiamo verso Trieste, dove l’arciduca si è imbarcato su una corazzata alla volta della Dalmazia. Qui si respira più che nella stessa Austria la nostalgia degli Asburgo e del loro impero che fece grande Trieste, porto del mondo germanico sul Mediterraneo, ponte verso l’Oriente.

Belgrado-Šabac-Tuzla-Sarajevo. Gavrilo Princip parte da Belgrado, la Torino dei Balcani. Qui si ritrovava - come nella Torino del nostro Risorgimento - chi coltivava il sogno di uno stato che comprendesse tutti gli slavi del sud. L’Italia di Mazzini e Vittorio Emanuele era il modello di riferimento: Piemonte si chiamava la rivista irredentista; Mano Nera (con riferimento alla carboneria) la società segreta più attiva; Giovane Bosnia il gruppo di patrioti a cui apparteneva Gavrilo Princip. A Belgrado domina oggi il senso di emarginazione, di esclusione dall’Europa. Cent’anni fa era la capitale di un regno in espansione, che con le Guerre balcaniche del 1912-1913 aveva raddoppiato il territorio. Era una sorta di hinterland della Mitteleuropa: si andava a studiare a Vienna, si facevano affari a Berlino e politica a Parigi. Cent’anni fa uno dei compagni di Princip aveva passato la frontiera (tra due paesi già quasi in conflitto) con la tessera studentesca di un amico. Oggi è difficile persino per noi, tra controlli asfissianti e difficoltà logistiche dovute alla spaventosa alluvione di qualche settimana fa.

In Bosnia è ancora forte il retaggio delle guerre di vent’anni fa, ma noi ormai guardiamo con gli occhi - arrossati dalla stanchezza del viaggio - dei nostri protagonisti. L’arciduca l’attraversa in treno, sulla ferrovia Mostar-Sarajevo appena inaugurata. L’attentatore compie un lungo tragitto a piedi, dal confine a Tuzla. L’erede al trono e il suo assassino vedono due Bosnie diverse, e così noi. Mostar era allora protagonista di uno sviluppo accelerato, quasi forzato, per opera degli Asburgo, che avevano annesso la regione nel 1908 dopo trent’anni di occupazione. Oggi resta una città divisa: la linea del fronte fra croati e musulmani, che spezzava in due la città, è un confine intangibile ma ancora ben presente nella quotidianità degli abitanti. E le partite delle due nazionali, Croazia e Bosnia, acuiscono le tensioni. Tuzla era un secolo fa un grande centro contadino e tradizionalista; oggi è il simbolo della convivenza fra le diverse nazionalità, ha resistito a ogni forzatura in questa direzione persino durante l’ultima guerra, mettendosi contro avversari e alleati pur di rimanere davvero multietnica

Siamo arrivati infine a Sarajevo, la città dove le contraddizioni della Bosnia si sommano e si intersecano, così come i destini dei nostri viaggiatori. La città centro-del-mondo, simbolo di tutta l’Europa, confusa tra la paura del diverso e l’attrazione per l’alterità. Qui ognuno si può sentire a casa, può ritrovare qualcosa di se stesso e della propria cultura; ma al tempo stesso si sente un visitatore spaesato, disorientato da sinagoghe e minareti, veli e minigonne, palazzoni realsocialisti e insegne della Coca-Cola. Qui si incrociano anche le storie dei nostri due viaggiatori. Franz Ferdinand incontra finalmente la moglie tanto amata, la contessa Sofia. Lei non era di lignaggio sufficiente per un Asburgo, ma lui l’aveva sposata lo stesso con matrimonio morganatico: rinunciava ad ogni pretesa al trono per gli eredi e la moglie non avrebbe dovuto apparire pubblicamente al suo fianco nelle visite di stato. A Sarajevo era la prima volta, e fu anche l’unica. Gavrilo Princip si incontra coi congiurati. Sono in sette quel mattino ad aspettare l’erede al trono lungo il tragitto. Tutti idealisti, sognatori, adepti della religione della patria, votati al martirio. Astemi, casti, appassionati di letteratura, poeti: Princip scrive fino all’ultimo giorno prima di morire di tubercolosi nel carcere di Terezin.

Sono passati cent’anni da quei colpi fatali ma ancora non sembra essersi fermato il vortice di intolleranze, pregiudizi, odi. Domani la biblioteca di Sarajevo - distrutta dalle bombe durante la guerra e finalmente rinnovata – ospiterà il concerto della filarmonica di Vienna. Stavolta i serbi non ci saranno; il noto regista sarajevese Kusturica – che ha convertito il suo nome musulmano, Emir, nel serbissimo Nebojša – ha organizzato le celebrazioni a Višegrad, la città del «Ponte sulla Drina» di Ivo Andric’, che nel 1914 faceva parte della stessa organizzazione irredentista di Princip.

Domani celebriamo un’Europa rinnovata, dopo un secolo di stragi. Festeggiamo; ma non scordiamoci tutti i pericoli, le minacce, i rischi a cui il nostro mondo all’apparenza così sicuro e intoccabile va quotidianamente incontro. Sarajevo ci ha insegnato che bastano due spari per infiammare un continente intero. Facciamo tesoro di questa lezione.