La finanza, l’ingiustizia, “il soccorso dei miseri”

Il discorso di Goytisolo per il Premio Cervantes

In questi tempi di disuguaglianza siamo cavalieri erranti che raddrizzano i torti

Juan Goytisolo

"La Repubblica", 24 aprile 2015

IN TERMINI generali, gli scrittori si dividono in due gruppi: quelli che concepiscono il loro compito come una carriera e quelli che lo vivono come una dipendenza. Chi rientra nella prima categoria cura la propria promozione e visibilità mediatica, aspira al successo. Chi rientra nella seconda, no. Fare il proprio dovere rispetto a se stesso gli basta e se, come capita a volte, la dipendenza gli procura dei benefici materiali, passa dalla condizione di dipendente a quella di spacciatore o di rivenditore.

Chiamerò quelli della prima classe letterati e quelli della seconda semplicemente scrittori o più modestamente incurabili apprendisti scribacchini. Agli inizi del mio lungo percorso, prima di letterato, poi di apprendista scribacchino, incorsi nella vanagloria della ricerca del successo – attirare la luce dei riflettori, “essere notizia”, come dicono oscenamente i parassiti della letteratura – senza riflettere sul fatto che una cosa è l’attualità effimera e un’altra molto diversa la modernità senza tempo delle opere destinate a durare nonostante l’ostracismo che spesso dovettero patire quando furono scritte. La vecchiezza del nuovo si ripete nel corso del tempo con la sua illusione di freschezza avvizzita. La dolce lusinga della fama sarebbe patetica se non fosse semplicemente assurda. Estranea a qualsiasi manipolazione o teatro di marionette, la vera opera d’arte non ha fretta: può dormire per decenni o per secoli. Coloro che fecero calare il silenzio intorno al nostro primo scrittore e lo condannarono all’anonimato in cui viveva fino alla pubblicazione del Don Chisciotte non potevano nemmeno immaginare che la forza del suo romanzo sarebbe loro sopravvissuta e avrebbe raggiunto una dimensione senza frontiere né epoche.

«Porto in me la coscienza della sconfitta come un vessillo di vittoria», scrive Fernando Pessoa, e sono pienamente d’accordo con lui. Essere oggetto di lodi da parte dell’istituzione letteraria mi porta a dubitare di me stesso, essere persona non grata ai suoi occhi mi riconforta nella mia condotta e nel mio lavoro. Dall’alto degli anni, sento l’accettazione del riconoscimento come un colpo di spada nell’acqua, come un’inutile celebrazione. La mia condizione di uomo libero conquistata a fatica invita alla modestia. Lo sguardo dalla periferia al centro è più lucido di quello contrario e nell’evocare la lista dei miei maestri condannati all’esilio e al silenzio dalle sentinelle del canone nazionalcattolico devo almeno ricordare con malinconia la verità delle loro critiche e la loro esemplare rettitudine. La luce scaturisce dal sottosuolo quando meno la si aspetta.

La mia istintiva riserva rispetto ai nazionalismi di ogni genere mi ha portato ad abbracciare come un salvagente la nazionalità “cervantina” rivendicata da Carlos Fuentes. Mi ci riconosco pienamente. “Cervanteggiare” è avventurarsi nel territorio incerto dell’ignoto con la testa coperta da un fragile elmo bacile. Dubitare dei dogmi e delle presunte verità come pugni ci aiuta a eludere il dilemma in agguato tra l’uniformità imposta dal fondamentalismo della tecnoscienza nel mondo globalizzato di oggi e la prevedibile reazione violenta delle identità religiose o ideologiche che sentono minacciati il loro credo e la propria essenza. Invece di ostinarsi a disseppellire le povere ossa di Cervantes e di commercializzarle forse di fronte al turismo come sante reliquie fabbricate probabilmente in Cina, non sarebbe meglio riportare alla luce gli episodi oscuri della sua vita dopo il suo laborioso riscatto da Algeri? Quanti lettori del Don Chisciotte conoscono le ristrettezze e la miseria che patì, la sua richiesta respinta di emigrare in America, i suoi affari falliti, la permanenza nella prigione di Siviglia per debiti, la difficile sistemazione nel malfamato quartiere del Rastro di Valladolid con moglie, figlia, sorella e nipote nel 1605, anno della Prima Parte del suo romanzo, ai margini più promiscui e bassi della società?

Raggiungere la vecchiaia è avere la conferma di quanto le nostre vite siano vacue ed illusorie, quella “squisita merda della gloria” di cui parla Gabriel García Márquez riferendosi alle inutili imprese del colonnello Aureliano Buendía e dei rassegnati lottatori di Macondo. Il lieto giardino in cui si svolge l’esistenza di una minoranza non deve distrarci dal destino della maggioranza in un mondo in cui il portentoso progresso delle nuove tecnologie corre accanto alla proliferazione delle guerre e delle lotte mortifere, nel raggio infinito dell’ingiustizia, della povertà e della fame.

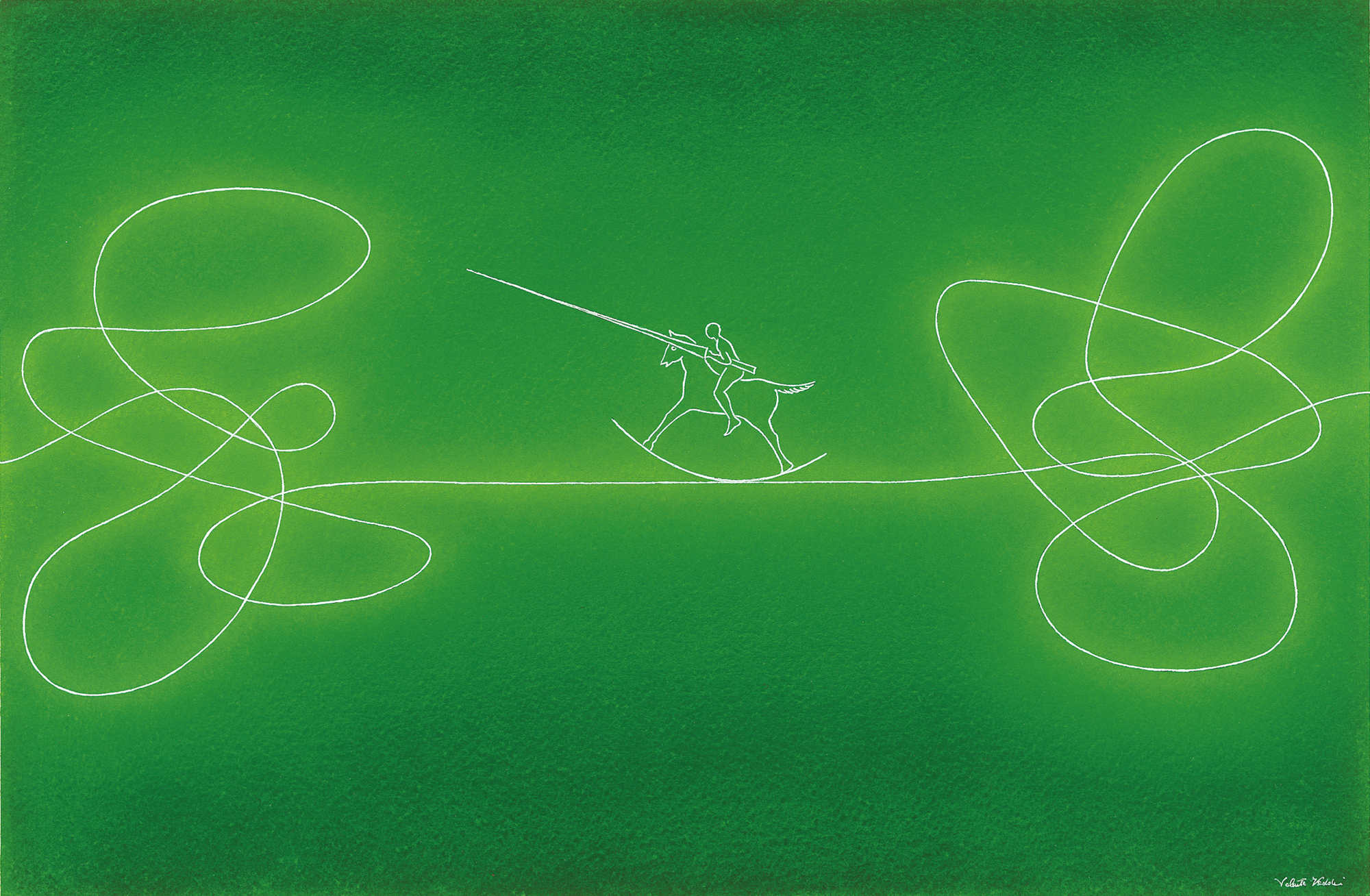

È impresa dei cavalieri erranti, diceva Don Chisciotte, «raddrizzare i torti e andare in soccorso dei miseri» e immagino l’ hidalgo della Mancia in sella a Ronzinante che si getta lancia in resta contro gli sbirri della Santa Confraternita che procedono allo sgombero degli sfrattati, contro i corrotti dell’ingegneria finanziaria o, traversando lo Stretto, ai piedi delle sbarre di Ceuta e Melilla da lui visti come castelli incantati con ponti levatoi e torri merlate che soccorre degli immigranti il cui unico delitto è il proprio istinto di vivere e l’ansia di libertà.

Sì, per l’eroe di Cervantes e per noi lettori toccati dalla grazia del suo romanzo è difficile rassegnarsi all’esistenza di un mondo afflitto da disoccupazione, corruzione, precarietà, crescenti disuguaglianze sociali ed esilio professionale dei giovani come quello in cui attualmente viviamo. Se questa è pazzia, accettiamola.

Il panorama intorno a noi è oscuro: crisi economica, politica, sociale. Le ragioni per indignarsi sono molteplici e lo scrittore non può ignorarle senza tradire se stesso. Non si tratta di mettere la penna al servizio di una causa, per giusta che sia, ma di introdurre il fermento contestatore nell’ambito della scrittura. Inserire la trama romanzesca nello stampo di forme ripetute fino alla sazietà condanna l’opera all’irrilevanza e ancora una volta, al crocevia, Cervantes ci mostra la strada. La sua coscienza del tempo “divoratore e consumatore delle cose”, di cui parla nel magistrale capitolo IX della Prima Parte del libro lo indusse ad anticiparlo e a servirsi dei generi letterari in voga come materiale di demolizione per costruire un portentoso racconto di racconti che si spiega all’infinito. Come dissi ormai parecchi anni fa, la pazzia di Alonso Quijano sconvolto dalle sue letture contagia il suo creatore impazzito per i poteri della letteratura. Tornare a Cervantes e assumere la pazzia del suo personaggio come una forma superiore di lucidità, questa è la lezione del Don Chisciotte.

Nel farlo non evadiamo dalla realtà iniqua che ci circonda. Al contrario, vi mettiamo saldamente i piedi. Diciamo ad alta voce che possiamo. Noi, contaminati dal nostro primo scrittore, non ci rassegniamo all’ingiustizia. Traduzione di Luis E. Moriones

Nessun commento:

Posta un commento