Suscitare emozioni, capire il cliente e comunicare appassionatamente

che in un libro c’è il mondo (ed è vero)

Un vademecum firmato dal celebre psicoanalista

per la Scuola di Umberto e Elisabetta Mauri, oggi a Venezia

Stefano Bolognini*

“l’Unità“, 29 gennaio 2014

OGNI CLIENTE È DIVERSO DAGLI ALTRI, E DEL RESTO OGNI LIBRERIA È DIVERSA DALLE ALTRE: per locazione, dimensioni, atmosfera, disposizione dei libri, metodologia di funzionamento commerciale e stile relazionale nel servizio al cliente.

Ciò premesso, è però vero che si possono distinguere (parlo appunto da cliente...) due grandi tipologie di libreria: quella di solito più grande in cui il cliente si aggira tra i banchi e gli scaffali in relativa autonomia, consultando i librai prevalentemente per la ricerca di un titolo ben predefinito, e quella più intima, di stampo più personalizzato, in cui il libraio viene interpellato per ricevere un’indicazione, un suggerimento, un consiglio non ben precisati a priori.

Il cliente, a sua volta, può essere corrispondentemente classificato in due grandi gruppi: clienti che sanno già cosa vogliono e chiedono aiuto per il reperimento di un oggetto ben preciso, e in questo caso la sequenza del contatto con il libraio è di regola piuttosto tecnica: «aiutami a trovare ciò che ho già scelto»; e clienti che non sanno già cosa vogliono, ma sentono di cercare qualcosa di non ancora definito chiaramente e che sono alla ricerca del loro «plancton» culturale.

Lo psicoanalista sa che questi ultimi non sanno di sapere già cosa vogliono, ma profondamente qualcosa già vogliono, anche se non lo sanno: sono inconsciamente indirizzati dai loro desideri e bisogni verso oggetti culturali che daranno rappresentazione descrittiva o narrativa a ciò che si muove dentro di loro senza una forma ben precisa, e che è in attesa di un testo che “li incontri” e li renda reali.

L’incontro in questione (tra il cliente «vagante» e il testo che darà rappresentazione ai suoi desideri e bisogni) necessita, per realizzarsi, di un campo relazionale appropriato: la libreria, i libri e il libraio possono costituirlo, in un insieme che favorisca il riconoscimento dell’oggetto adatto e il suo acquisto.

In generale, c’è una profonda equivalenza psicologica inconscia tra l’atto del leggere e il nutrirsi: si tratta di «prendere dentro» qualcosa di non materiale ma non poi così astratto, perché alle parole o alle figure corrispondono emozioni ancora non conosciute e pensieri che, una volta entrati, faranno parte del mondo interno della persona.

Questa analogia consiste non solo e non tanto nel senso di «incorporare» il cibo (cioè di introdurlo nella cavità orale), quanto nel senso di «farlo entrare dentro» in profondità, digerirlo e assimilarlo adeguatamente: noi chiamiamo questo processo «introiezione», e questa parola tecnica ci serve per distinguerlo appunto dall’ingurgitamento precipitoso e maldigerito.

Chi entra in una libreria entra, in un certo senso, in un vero e proprio ristorante della mente; può essere eccitato e attratto dalla ricchezza dell’offerta (in certi ristoranti che espongono i piatti più diversi verrebbe voglia di assaggiare tutto), ma può essere anche spaventato dall’eccesso spaesante di possibilità di scelta e può ricercare una dimensione più intima in cui poter valutare ed assaggiare ciò che sarà poi introdotto al proprio interno.

È però anche vero che la dimensione meno confidenziale di una libreria ampia e a libera circolazione senza assistenza immediata al cliente può favorire un senso di libertà esplorativa, e può preservare da effetti collaterali indesiderati come un certo disagio sperimentato da alcune persone quando, chiedendo un consiglio, sentono di dover mettere in mostra una loro incompetenza: non tutti sanno accettare di chiedere.

Questa difficoltà riguarda soprattutto i soggetti che definiamo «narcisisti»: sono gli uomini o le donne che «Non devono chiedere. Mai».

Per amor della clinica, vi devo anche segnalare che i clienti a funzionamento paranoide, invece, temono che il libraio possa intrudere nella loro mente e condurli a scelte pilotate, come se il libraio avesse in mente un piano diabolico volto a controllare i desideri o le scelte individuali; ma queste sono eccezioni che cito più per gusto narrativo che per reale incidenza statistica; né si richiede che il libraio faccia una valutazione psichiatrica dei suoi interlocutori!

Quello che invece si raccomanda è che nell’incontro anche di pochi secondi il libraio si renda percettivo verso alcuni specifici aspetti della relazione che si stabilisce di volta in volta con il cliente che lo consulta:

1. Evitare possibilmente la relazione «alto-basso»

In molti casi il libraio è oggetto di un transfert del tipo: «adulto (che sa) bambino (che non sa e che dunque è costretto a chiedere)». È molto importante che il libraio percepisca se la richiesta è rivolta con fastidio per questa temporanea micro-dipendenza o se al contrario il cliente gradisce di essere consigliato e «nutrito» (attraverso il consiglio tecnico) dalla persona competente.

Ovviamente, nel primo caso conviene ridurre il peso di tale dipendenza (vedremo come), mentre nel secondo caso è da evitare viceversa un sentimento di «abbandono» nel cliente bisognoso.

2. Dare valore alla personalizzazione della richiesta

Questo significa che la libreria non deve risultare simile ad una mensa che tende a rifilare a tutti un menu standard, ma dovrebbe piuttosto concedere qualche secondo di interlocuzione in favore del cliente per confortare la sensazione che qualcuno sia disponibile a «cucinare qualcosa di speciale per lui».

Questo riguarda, ovviamente, soprattutto il paziente sperduto che cerca un suggerimento o un’indicazione, che non è in contatto con i propri bisogni e sente di volere qualcosa ma non sa bene che cosa.

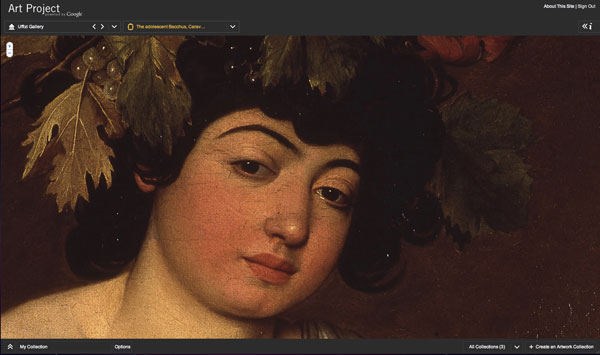

3. Comunicare il fatto (vero!...) che in un libro c’è un mondo

Per alcune persone un libro è un insieme rilegato di carta stampata; per altri, è la porta su un mondo che si dispiega nella mente dei lettori, veicolandovi scenari, temperature emotive, colori, storie, relazioni, e comunque parti già sperimentate o solo potenziali del proprio Sé.

Il libraio somministra qualcosa che può avere gli effetti trasformativi di un farmaco o, come dicevo, di un alimento; non dico che ad esso si dovrebbe accludere un “bugiardino” (compresa la descrizione degli effetti collaterali: l’ultimo libro che ho letto «Montenegro» di Bato Tomasevic, mi ha tenuto in una condizione piuttosto alterata di commozione per una intera settimana...), ma la seconda e la quarta di copertina possono essere intese come qualcosa di analogo.

Un libro può essere qualcosa che ti cambia la vita, o per lo meno che la arricchisce potentemente: è un mondo interno di altri che si mescola con il nostro e lo trasforma.

La libreria come farmacia della mente, come ristorante dello spirito, come officina delle idee, come apertura di porte su laboratori, giardini segreti, cattedrali silenziose, fiere di paese, stanze private, e via dicendo.

Ma io so che i librai queste cose le sanno, e sono certo che svolgono il loro lavoro più che altro per questo, oltre che per avere una professione che consenta loro di guadagnare e di vivere.

4. La dimensione «Timeless»

A differenza dei compratori su Internet, che di solito compiono acquisti ultra-mirati e programmati, e che non vogliono intermediari di sorta tra loro e l’acquisto, quelli che si rivolgono alla libreria abbisognano di una paradossale situazione: da un lato richiedono competenza, efficienza commerciale e rapidità nell’esaudire le aspettative del cliente; dall’altro, sembrano entrare viceversa in una dimensione «senza tempo», dove il vagabondare esplorativo tra un banco e l’altro induce a perdere il senso del tempo.

Per comprendere meglio questa realtà soggettiva dell’esploratore di libreria, è utile rifarsi alle sensazioni dell’infanzia quando non si era a scuola e ci si abbandonava al gioco o comunque a momenti sospesi, senza tempo appunto.

La libreria consentitemi un altro paragone apparentemente incongruo può diventare qualcosa di analogo ad un campeggio estivo, nel quale il tempo è scandito più da movimenti interni che da ritmi coscienti esterni: l’orologio, in libreria, perde la sua centralità, e questo va bene.

Si regredisce al punto giusto, e le difese si allentano, consentendo alla curiosità e al desiderio di emergere dal magma del non sentito e del non pensato (o non pensabile, fino a che non si crea la situazione adatta). Secondo me in nessuna libreria dovrebbe esserci alla parete un orologio.

5. L'importanza della dedica

E per finire, un dettaglio che non dovrebbe mancare: un libro destinato a costituire un dono dovrebbe sempre essere accompagnato da una dedica, non dovrebbe mai essere «sbolognato» anonimamente come un oggetto di pura rilevanza quantitativa.

Il destinatario del libro sta per ricevere qualcosa di potenzialmente molto significativo: è consigliabile che chi lo regala gli manifesti qualcosa di più personale e «pensato» che non la semplice consegna di un pacchetto più o meno costoso. Non so come si potrebbe favorire l’usanza della dedica, ma so che si dovrebbe.

*Psicoanalista